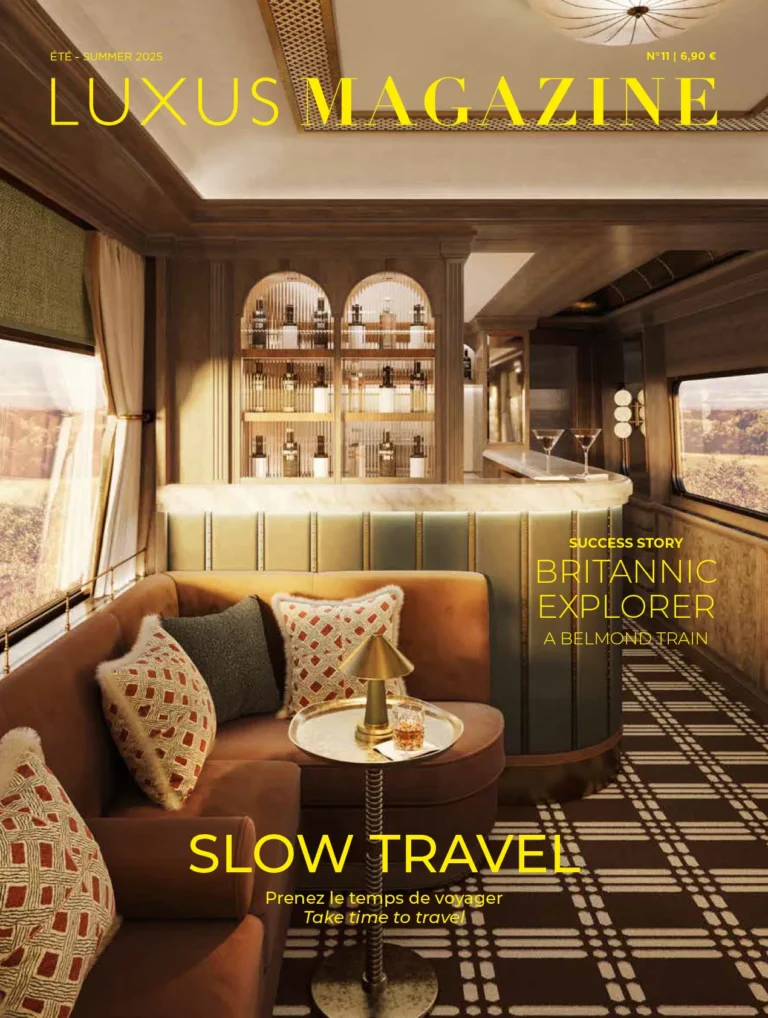

Née en 1906 dans une famille pauvre du Missouri dans un pays gangréné par la ségrégation, rien ne prédestinait Joséphine Baker à devenir une icône féministe célébrée à Paris et “au delà des mers”. Tour à tour danseuse, chanteuse, meneuse de revue ou encore résistante, elle a su rester fidèle à ses engagements en faveur de l’universalisme et à son combat contre le racisme.

Si Paris est indissociable de la Tour Eiffel et d’Edith Piaf, que serait la Ville Lumière sans la déclaration d’amour ultime de Joséphine Baker à travers la chanson “J’ai Deux Amours” ? Pourtant, l’artiste éprise de liberté qui s’est fait remarquer dans la capitale française par le charme exotique de sa beauté autant que par ses danses aussi espiègles que scandaleuses est bien américaine de naissance.

Alors qu’elle aurait pu se désinteresser de ses semblables, Joséphine Baker a su mettre sa célébrité au service de justes causes, de la lutte contre l’occupant nazi dans son pays d’adoption à son combat pour les droits civiques aux cotés de Sir Martin Luther King.

2025 signe le cinquantenaire de la mort de cette femme inspirante, qui, entrée au Panthéon le 30 novembre 2021, a rejoint des personnages aussi illustres que Simone Veil, Marie Curie, ou encore Germaine Tillion.

Débuts modestes

Si Joséphine Baker fascine des deux côtés de l’Atlantique, c’est d’abord parce que son histoire est autant un cas exemplaire de personnalité engagée que de l’American Dream, ayant réussi à s’élever à force de travail, d’audace et de ténacité. Pour son cas, il s’agit même d’une histoire “from Rags to Riches” comme disent les américains.

Freda Josephine McDonald est née le 3 juin 1906 dans une famille très pauvre de St. Louis, dans le Missouri. Sa mère, d’origine afro-américaine et amérindienne ainsi que fille d’esclave, est une musicienne et danseuse. Son père présumé est un musicien de rue itinérant blanc aux origines espagnoles qui abandonne le foyer sans reconnaître l’enfant, alors que Joséphine a tout juste un an. Sa mère se marie ensuite avec un ouvrier avec qui elle a trois enfants.

Élevée à la dure, Joséphine est contrainte d’alterner entre l’école et le travail en tant que domestique auprès de riches familles blanches qui la voie plus comme un animal qu’une personne humaine. L’argent qu’elle rapporte sert exclusivement à nourrir la fratrie dont elle est l’aînée. La petite Joséphine peut néanmoins compter depuis toute petite sur son amour de la danse et son désir de devenir une star pour endurer une telle situation.

A l’âge de 13 ans, elle quitte l’école et contracte un premier mariage qui ne dure que quelques mois.

Premiers pas sur scène

En 1920, elle croise la route d’un trio d’artistes de rue, le Jones Family Band. Dansant devant le Booker T Washington Theater, à St. Louis, elle est repérée par le régisseur de l’établissement Red Bernett qui l’invite elle et les musiciens à s’y produire. Alors que s’achève leur tournée à Philadelphie, elle fait la rencontre de William Howard Baker, qu’elle épouse et dont elle prend le nom.

Afin de gagner sa vie, elle danse au Standard Theater où elle gagne dix dollars par semaine. Rêvant de grandeur, elle finit par quitter son deuxième mari pour partir à la conquête des feux de Broadway.

Arrivée à New York, elle ne tarde pas à se présenter au Daly’s 63rd Street Theatre, un théâtre de music-hall sur la 63e rue. Essuyant plusieurs refus parce que “trop petite, trop maigre et trop foncée” elle est embauchée comme habilleuse pour la tournée la comédie musicale Shuffle Along. A la faveur d’un coup du destin – une danseuse tombée enceinte lors du spectacle à Chicago immédiatement renvoyée – elle parvient à obtenir un rôle sommaire dans ce show à la distribution exclusivement noire. Au bout de deux ans de tournée, elle rejoint une autre formation, les Chocolate Dandies avant de gagner le Plantation Club.

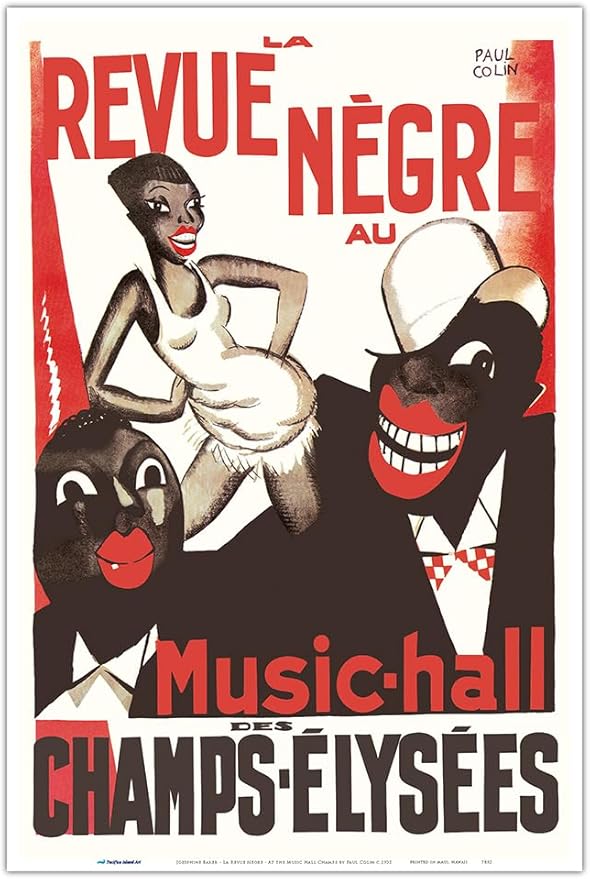

C’est là qu’elle fait la rencontre qui va changer sa vie : Caroline Dudley Reagan. Croyant en son haut potentiel, cette mondaine et épouse de l’attaché commercial de l’ambassade américaine à Paris – Donald J. Reagan – lui offre un salaire de 250 dollars par semaine à une condition : la suivre à Paris pour monter un spectacle qui va faire d’elle une star : La Revue Nègre.

Paris 1925

C’est le peintre cubiste Fernand Léger qui souffle à André Daven, administrateur du Théâtre des Champs-Élysées, l’idée de monter un spectacle entièrement réalisé par des Noirs. Il faut dire que depuis les tirailleurs sénégalais de la première guerre mondiale, l’art africain, chéri des surréalistes, a le vent en poupe en France. Fait notable, quelques temps plus tôt, en 1921, le martiniquais René Maran a obtenu le prix Goncourt.

Embarquée à bord du Berengaria, un paquebot transatlantique au départ de New York, Joséphine y rencontre le jazzman et clarinettiste Sidney Bechet qui fait partie des vingt-cinq artistes – dont douze musiciens – à rejoindre l’aventure de la Revue Nègre.

Si la météo maussade de Cherbourg lui abîme le moral, il est vite remonté à la vue des mains blanches qui lui portent ses bagages à sa descente de train en gare de Saint Lazare. Comme le rappelle l’essayiste Laurent Kupferman, en charge de son dossier de panthéonisation, “c’est la première fois qu’elle se sent regardée comme une personne et non plus comme une couleur.”

Quand elle débarque, Paris vit pleinement ses années folles, où la ville entière est une fête et où la chanteuse et meneuse de revue Missinguett règne en maitresse absolue. Mais derrière, l’impression de liberté, il s’agit pour le public des cabarets, bars dansants et autres théâtres d’oublier l’horreur de la Grande Guerre et de se fondre dans une hystérie générale.

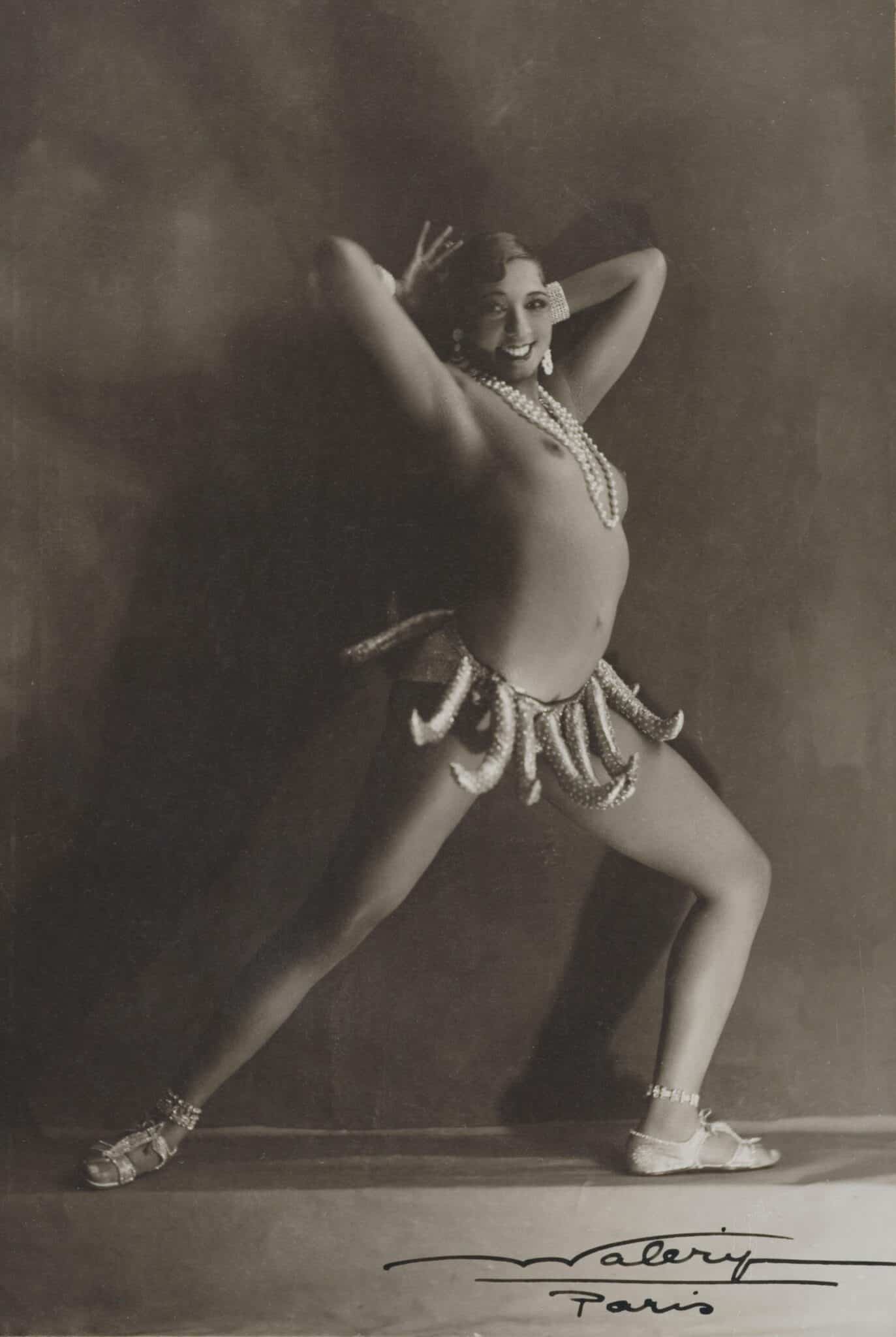

Mais le sacre faillit ne jamais voir le jour : à son arrivée dans la Ville Lumière, la Revue Nègre déplait à ses auteurs, qu’ils perçoivent comme trop prude, là où le public parisien s’attend à la sauvagerie d’Afrique. Danseuse vedette du show, Joséphine Baker propose de danser seins nus. Le soir de la première, critiques, artistes et gens du monde ont fait le déplacement.

Sur scène, Joséphine se joue des clichés coloniaux, interprétant à sa façon l’image de la belle exotique déshabillée, vêtue d’une simple ceinture de bananes. “Eblouie par les projecteurs qui m’incendiaient, mue par je ne sais quel diable, j’improvisais au hasard de la musique, rendue folle par le théâtre plein à craquer et la fièvre partout jusque dans les dents et les yeux” dira-t-elle plus tard. S’amusant à loucher et se déhanchant comme personne, elle est tour à tour clown, séductrice, indigène et américaine. “Il me semblait que lorsque je bondissais, je sautais au ciel et quand je retombais à terre, elle m’appartenait toute entière.”

Si ses danses répondant aux fantasmes bourgeois et sa coupe de cheveux (garçonne avant l’heure) fascinent, elle agace profondément les conservateurs. La presse se divise en deux camps et le meilleur – “C’est la vénus noire qui hanta Baudelaire” – côtoie les critiques les plus cruelles : “La Revue Nègre est un lamentable exhibitionnisme transatlantique qui nous fait remonter au singe en moins de temps que nous avons mis à en descendre.” Collectionnant les coupures de presse, elle dira qu’elles furent ses premières leçons de français.

Qu’importe les cassandres, le public en redemande et les plus grands la réclament. Le romancier Georges Simenon devient son secrétaire et amant, Paul Poiret l’habille, Collette lui écrit des lettres, Van Dongen la croque sur papier et Calder la sculpte. C’est à ce moment qu’elle rencontre un aventurier italien du nom de Pépito qui se fait appeler “le comte Giuseppe Abatino”, dont elle fait son impresario.

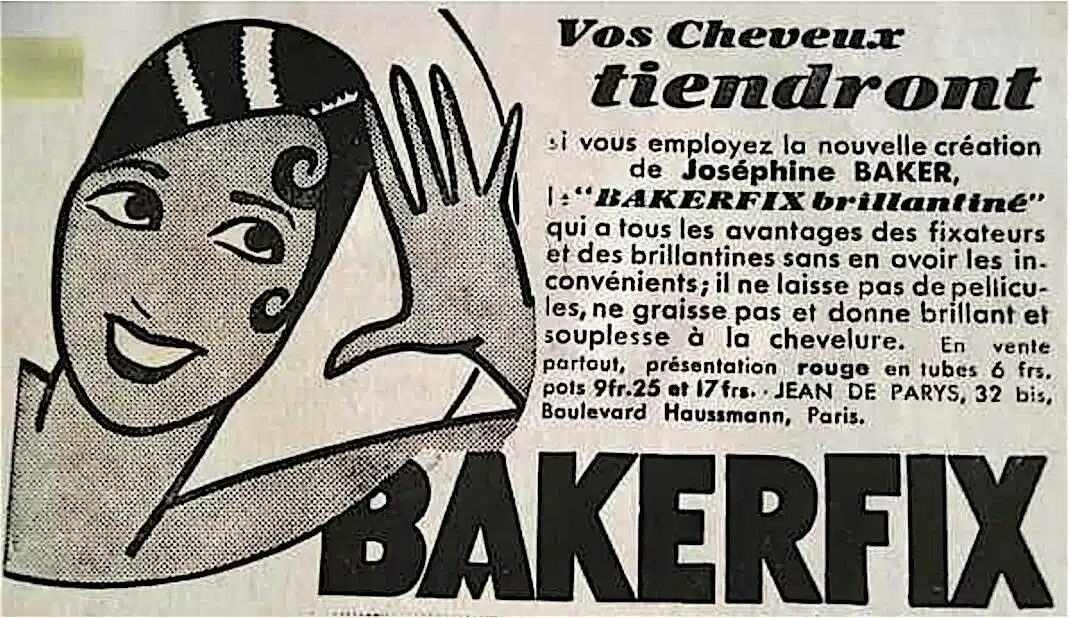

Homme d’affaires aguerri, celui-ci a l’idée de cibler la clientèle féminine. Il fait de Joséphine Baker une égérie avant l’heure, en utilisant visage pour faire vendre une poudre à bronzer (Baker Skin) et une gomina pour cheveux (Baker Fix). C’est également lui qui l’introduit dans le monde du cinéma.

En 1926, elle triomphe au théâtre des Folies Bergères et Pepito, son imprésario lui offre même son propre cabaret.

L’Italie, la Suède et l’Allemagne se disputent sa présence, au point d’échauder l’administrateur des Folies Bergères. L’artiste négocie alors 400 francs de plus par représentation pour son retour à Paris.

Et ses retrouvailles avec la Ville Lumière lui donnent raison, alors que s’ouvrent les portes du Casino de Paris en 1930. Un an plus tard, elle reçoit l’un des plus beaux cadeaux du compositeur Vincent Scotto et un incontournable de son répertoire : le hit “J’ai Deux Amours”.

L’intérêt supérieur de la patrie

En 1936, Joséphine Baker pense pouvoir décliner son succès parisien aux Etats-Unis.

Officiant dans le spectacle de musical hall des Ziegfried Follies, les critiques s’avèrent terribles la rabaissant l’état de “négresse”. Dans les hôtels et les restaurants, la situation n’est guère meilleure. Un phénomène qui se répètera dans les années 1950, où au Stock Club on refuse de la servir. Amère et humiliée, elle choisit de revenir en France mais à son retour, un drame l’attend : Pepito, son impresario et amant depuis dix ans, est entre-temps décédé.

La vedette du music hall trompe son ennui dans les soirées de gala et les dîners officiels. A l’un d’eux, elle rencontre Jean Lion, un riche industriel, juif – et futur résistant – qu’elle choisit d’épouser le 30 novembre 1937, alors que le faschisme et l’antisémitisme s’élèvent en Europe. Elle obtient alors la nationalité française. Mais cette vie de foyer ne lui convient pas et très vite, après la perte de son bébé, elle décide de divorcer et de remonter sur scène.

Le jour de la déclaration de guerre à l’Allemagne nazie, le 3 septembre 1939, son sens du devoir reprend le dessus et elle décide de servir son pays d’adoption. Devant le capitaine Jacques Abtey, en charge des renseignements français, elle se dit prête à donner sa vie pour la patrie. Il fait d’elle un agent de renseignement ou “honorable correspondante” comme elle préfère le dire.

En tournée à l’étranger, elle présente Abtey comme son secrétaire particulier, récupérant des informations au gré de ses rencontres dans les ambassades et les hôtels. Entre-temps, elle fait du Château des Milandes, à Castelnaud la Chapelle (24), qu’elle loue dès 1938, un haut lieu de la résistance, hébergeant juifs et résistants. Installant un récepteur radio, elle entend l’appel du 18 juin du Général De Gaulle.

Repérée, elle rejoint l’armée de l’air et se réfugie en Afrique du Nord où elle donne des concerts dont les fonds sont reversés au mouvement de résistance de la France Libre. En 1941, à Casablanca, elle fait une fausse couche. Elle devient également une artisane du soft power de la France et du général De Gaulle. Elle incite ainsi indirectement les leaders alliés à reconnaître le général comme le futur homme fort de l’après-guerre et non l’amiral Darlan, pourtant favori du président américain Roosevelt.

Ses actes de bravoure lui vaudront la croix de guerre, la croix de Lorraine remise par le général De Gaulle, la médaille de la résistance avec palme – décerné à 4800 personnes seulement – ainsi que la médaille de la légion d’honneur militaire.

La paix revenue, elle achète en 1948 le château des Milandes, en plein cœur du Périgord Noir. Le lieu ne va pas tarder à héberger sa tribu arc en ciel, soit sa vision de la fraternité à travers douze enfants adoptés issus de différentes nationalités auxquels elle se consacre jusqu’à sa mort le 12 avril 1975.

Avec les Milandes, on lui doit également un parc de 5 hectares dédié aux loisirs et aux spectacles. Ce premier complexe hôtelier français comprend notamment une piscine, un terrain de golf et les premiers canoës sur la Dordogne. Un acte précurseur qui inspirera les frères Trigano pour penser leur Club Med.

Un exemple sans âge

Si Joséphine Baker est devenue une icône appréciée du plus grand nombre, c’est d’abord parce que cette femme libre et courageuse, qui a su conserver sa simplicité, touche profondément.

Premier artisan de sa panthéonisation dès 2013, Régis Debré a dit de Joséphine Baker qu’elle n’est pas un mythe mais un exemple. Pour l’essayiste Laurent Kupferman, qui a pris entre temps le relais de sa panthéonisation, c’est “une femme profondément libre qui prend son destin en main. Elle va contre toutes les problématiques qu’elle connaît dans son pays”.

Partisane de l’universalisme et luttant contre toutes forme de discriminations, elle s’est notamment engagée aux cotés de Claude Pierre-Bloch avant guerre dans ce qui deviendra la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme). Elle a aussi œuvré à la cause des noirs participant notamment à la marche pour l’emploi et la liberté de Washington aux côtés de Martin Luther King, en août 1963.

Laurent Kupferman voit en elle l’illustration de la maxime de Saint Exupéry selon laquelle “si tu es différent de moi, loin de me léser, tu m’enrichis.” Il ajoute que si sa force est toujours intacte c’est que “les combats qu’elle a défendu sont toujours d’actualité”.

Son souvenir se perpétue avec son château des Milandes devenu un musée dédié à son histoire et présentant notamment ses tenues de scène, dont la fameuse ceinture banane de ses débuts. Le château organise également le dernier weekend de juin et ce, depuis trois ans, un festival littéraire et musical.

Les chansons de ce personnage à part entière ont fait l’objet de nombreuses reprises dans le monde du jazz. Ses “doubles vocales”, l’actrice américaine Nicolle Rochelle, la chanteuse franco-américaine Cécile McLorin Salvant ainsi que l’artiste lyrique sud-africaine Pretty Yende ont ainsi respectivement repris “la petite tonkinoise”, “Je voudrais être blanche” et “J’ai deux amours”. Cette dernière chanson, véritable ode à l’amour de la Ville Lumière, a d’ailleurs servi de teaser à France Télévision pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Après avoir été notamment incarné par l’ex Miss France Sonia Rolland dans le film Minuit à Paris (2011) de Woody Allen, Joséphine Baker devrait à nouveau faire parler d’elle en 2026 avec un documentaire signé des Studiocanal, une série TV et surtout une comédie musicale de Jean-Pierre Hadida à Bobino.

Lire aussi > “Châteaux en fêtes” 2024 dévoile de nouveaux trésors cachés de Dordogne

Photo à la Une : Joséphine Baker en 1936