Le régime de Benito Mussolini, qui dirigea l’Italie de 1922 à 1943, a profondément transformé le paysage économique du pays. Affichant une volonté de grandeur nationale et d’indépendance stratégique, celui que l’on surnommait le Duce a mis en place une politique économique autoritaire et fortement interventionniste. Mais derrière les discours sur la modernisation et l’autosuffisance, les résultats furent contrastés, voire décevants, et ont laissé l’Italie fragilisée à la veille de la Seconde Guerre mondiale.

Mort il y a 80 ans, Mussolini laisse derrière lui un héritage économique aussi autoritaire qu’ambigu…

Des expérimentations économiques infructueuses

L’un des piliers idéologiques de l’ère Mussolini fut le corporatisme, présenté comme une alternative aux conflits de classes. Pourtant ancien syndicaliste révolutionnaire, il interdit dès 1925 les syndicats libres, qui furent remplacés par des syndicats fascistes soumis au Parti national fasciste. L’État imposait une coopération de façade entre patrons et salariés au sein de « corporations » censées représenter les intérêts économiques et sociaux de la nation. En réalité, ces structures servaient surtout à neutraliser les revendications ouvrières.

La Charte du travail, promulguée en 1927, posait alors les bases de ce système. Elle proclamait que le travail était un devoir social et que les droits individuels devaient s’effacer devant ceux de l’État. Si le régime se vantait d’avoir pacifié les relations sociales, c’est en grande partie en supprimant la possibilité de contestation. En parallèle, les entreprises conservaient la propriété privée, mais sous une régulation rigide, qui privilégiait les grandes firmes loyales au régime.

La campagne fasciste était perçue comme le cœur de l’identité italienne. Mussolini lança également dès 1925 la « bataille du blé », qui visait à accroître la production céréalière nationale et à limiter les importations. Si les rendements augmentèrent, ce fut au prix de la monoculture et d’une réduction des autres productions agricoles comme le vin, les fruits ou les légumineuses.

Le régime mena également des campagnes de bonification des terres, notamment dans les marais pontins, qui furent asséchés et attribués à des familles de colons. Ces opérations, très mises en scène, n’eurent qu’un impact limité sur la démographie rurale ou sur la sécurité alimentaire. L’exode rural se poursuivit, et les inégalités foncières restèrent inchangées.

Mussolini, toujours déterminé à faire de l’Italie une grande puissance, multiplie ses champs d’action et lance en 1926 la « bataille de la lire », en réévaluant artificiellement la monnaie nationale. Le taux de change fut fixé à 90 lires pour une livre sterling, dans une logique plus symbolique qu’économique. Ce choix, salué initialement par les élites, se révéla désastreux pour l’industrie exportatrice, dont les produits devenaient trop chers à l’étranger.

L’économie italienne subit ainsi une perte de compétitivité, et la production industrielle ralentit. Les entreprises furent contraintes de réduire les salaires pour compenser la perte de parts de marché, ce qui aggrava la situation des travailleurs. Le régime répondit par un renforcement de l’intervention étatique, dans un mouvement qui allait s’accentuer avec la crise de 1929.

Autarcie et économie de guerre : une Italie retranchée

Face aux effets de la crise mondiale, Mussolini multiplie les nationalisations. De nombreuses banques et grandes entreprises, au bord de la faillite, sont reprises par l’État, qui crée l’IRI (Institut pour la Reconstruction Industrielle) en 1933. Cet organisme public devint rapidement l’un des plus puissants groupes industriels d’Europe, contrôlant jusqu’à un cinquième de l’industrie italienne.

Si l’IRI permet de stabiliser le système financier et de maintenir l’emploi dans certains secteurs, il contribue aussi à ancrer l’économie dans une logique étatique rigide, peu ouverte à l’innovation. L’efficacité des entreprises dépendait souvent de leur proximité avec le pouvoir en place, et la bureaucratie freinait les initiatives privées. L’économie devenait de plus en plus administrée, mais sans gains réels de productivité.

À partir du milieu des années 1930, le régime opte réellement pour l’autarcie. Objectif : réduire la dépendance de l’Italie aux importations, surtout en matières premières stratégiques. Le régime développe des substituts nationaux, parfois coûteux et peu efficaces, comme la production d’essence à partir de charbon.

La priorité est donnée à l’industrie lourde et à l’armement, au détriment de la consommation intérieure. L’économie devient progressivement une économie de guerre, sans que l’appareil productif ne soit réellement prêt à soutenir un conflit de longue durée. L’effort d’autosuffisance, vanté dans la propagande fasciste, ne permet pas à l’Italie de disposer des ressources nécessaires lors de son entrée dans la Seconde Guerre mondiale.

Les ambitions impérialistes du régime – en Afrique, dans les Balkans, puis aux côtés de l’Allemagne nazie – imposèrent à l’économie un rythme qu’elle ne pouvait soutenir. Le coût des guerres, notamment celle d’Éthiopie (1935-1936) puis l’intervention militaire en Espagne (1936-1939), impacte lourdement les finances publiques. La dette explose, atteignant 50 % du PIB en 1939, et l’inflation gagne du terrain.

L’entrée en guerre en 1940 trouva un pays mal préparé pour celle-ci : l’arsenal industriel était insuffisant, les stocks alimentaires limités, et l’appareil logistique dépassé. La guerre aggrava tous les déséquilibres existants, précipitant la ruine du pays.

L’Italie sort en conséquence du fascisme appauvrie, désorganisée, avec un appareil productif affaibli et une société méfiante envers l’État. La reconstruction d’après-guerre passera par un retour à la démocratie, à l’économie de marché et à l’ouverture européenne – une rupture nette avec le modèle fasciste.

La reconstruction post-Mussolini

Quelques jours avant la fin de la Seconde Guerre Mondiale, en avril 1945, Benito Mussolini décède, laissant derrière lui une Italie dans un état de ruines matérielles et institutionnelles. Toutefois, grâce à une série de réformes audacieuses, d’investissements stratégiques et d’aides internationales, le pays a réussi à se reconstruire et à amorcer une transformation économique profonde.

Le pays bénéficie dès 1947 du Plan Marshall, permettant ainsi de stabiliser la monnaie, de relancer la production industrielle et de moderniser les infrastructures. Ironiquement, l’Institut pour la Reconstruction industrielle, créé sous le régime fasciste, joue un rôle clé dans la gestion et la modernisation des grandes entreprises publiques, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’acier et des transports.

C’est néanmoins à partir de 1954 que l’Italie va renaître de ses cendres, via une période de forte croissance économique, surnommée le « miracle économique ». Cette phase est caractérisée par une industrialisation rapide, notamment dans le nord du pays, et une augmentation significative des exportations. Des secteurs tels que l’automobile, la mécanique lourde, la sidérurgie et la pétrochimie connaissent un essor considérable. La découverte de nouvelles sources d’énergie, comme le méthane et le pétrole dans la vallée du Pô, permet d’alimenter cette expansion industrielle.

Cette croissance est également soutenue par une main-d’œuvre abondante et relativement bon marché, favorisant la compétitivité des produits italiens sur les marchés internationaux. En outre, l’Italie bénéficie de l’ouverture des marchés européens, notamment avec son entrée dans le Marché commun en 1957, facilitant ainsi les échanges commerciaux : le pays parvient alors à se redresser économiquement. Cependant, cette transformation s’accompagne de défis sociaux et régionaux, dont les effets se feront sentir pendant plusieurs décennies. Néanmoins, l’Italie réussit à se réinventer, passant d’une nation dévastée par le passage de Mussolini à une puissance économique reconnue sur la scène internationale.

Lire aussi > [Luxus Magazine] Les ultra-riches dans le viseur du gouvernement italien

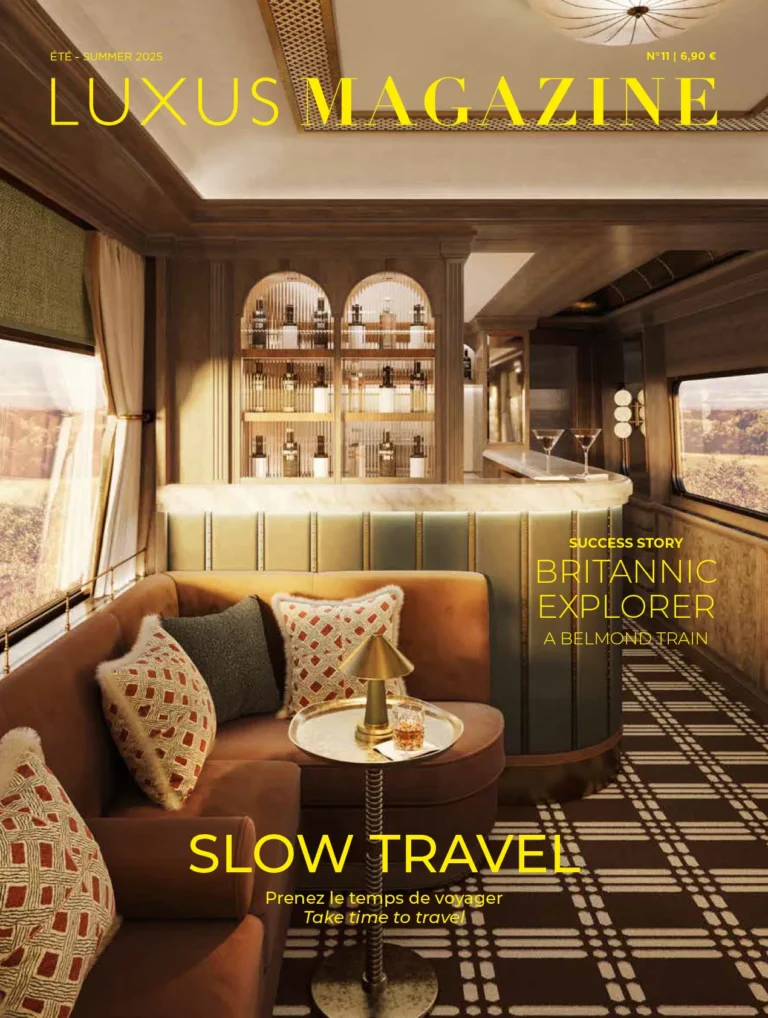

Photo à la Une : © Getty Images