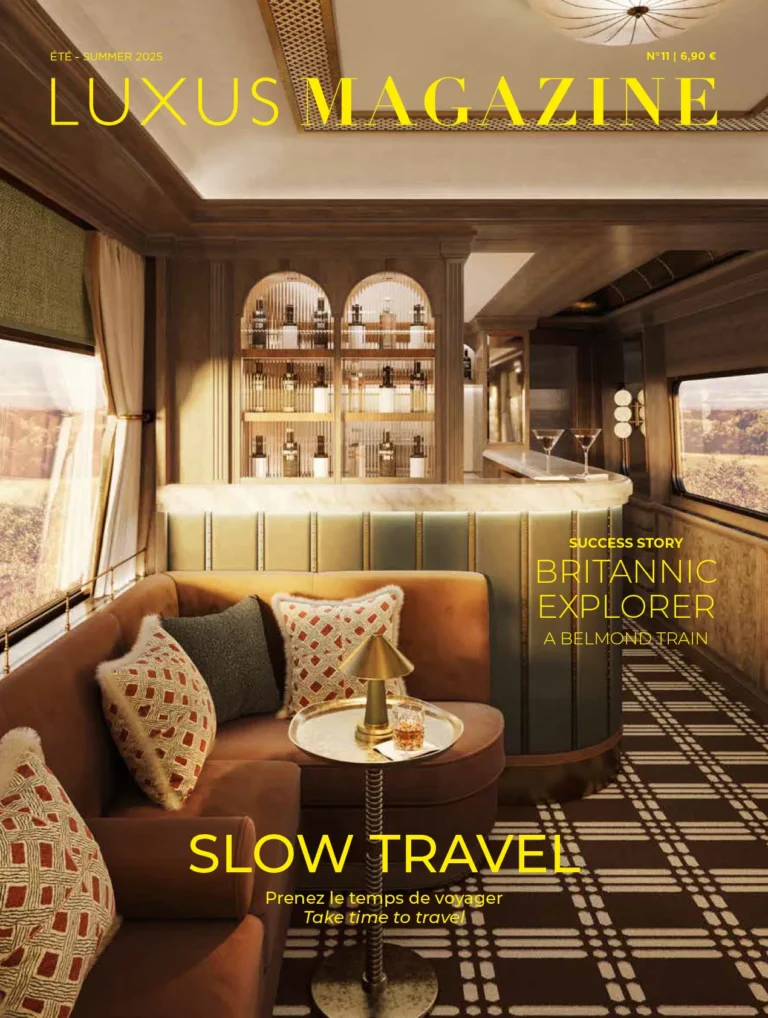

Le 6 août 1945, les Etats-Unis larguent la première bombe atomique de l’histoire pulvérisant la ville japonaise d’Hiroshima et une large part de ses habitants. Trois jours plus tard, la ville de Nagasaki subit le même sort. L’hécatombe provoquée par le souffle de l’explosion, et plus encore par les radiations, précipite la capitulation du Japon. Le monde découvre alors toute l’horreur associée au feu nucléaire.

A l’été 1945, alors que le front européen se voit libéré de l’emprise de l’allemagne nazi et de son allié italien, le front pacifique tenu par les japonais résiste encore aux assauts américains. Qu’importe le largage répété d’engins incendiaires sur leurs villes dont Tokyo, l’empereur Hirohito entend mener le combat de la population nippone jusqu’au bout.

C’est dans ce contexte que le président américain Truman et son état-major voient dans l’essai réussi du premier tir à vocation scientifique d’un engin atomique dans le désert du Nouveau Mexique, une arme à même de stopper une guerre, en provoquant la « destruction totale et complète » de villes entières.

Les bombes d’Hiroshima et Nagasaki entraînent la mort de manière directe et indirecte d’au moins 214 000 personnes.

Projet Manhattan

En 1939, plusieurs savants, dont Albert Einstein, s’inquiètent de la découverte de la fission de l’uranium en Allemagne et enjoignent le gouvernement américain à prendre de court les nazis dans l’élaboration d’une super bombe.

Il faut attendre décembre 1942 pour que les Etats-Unis lancent le projet Manhattan. Doté d’un budget de 2 milliards de dollars (l’équivalent d’environ 30,6 milliards de dollars de 2021) ce projet top secret et prioritaire, dirigé par le physicien américain Robert Oppenheimer, vise à concevoir deux types d’armes : une à base de plutonium, l’autre d’uranium enrichi.

Le fruit de ces années de recherche se cristallise le 16 juillet 1945 à Alamogordo. Au petit matin, dans le désert du Nouveau-Mexique a lieu l’essai “Trinity”. Robert Oppenheimer assiste au premier essai d’une bombe atomique, contenant du plutonium, depuis un bunker situé à 10 km de distance du point de détonation. Par sa puissance, l’essai surpasse les attentes des scientifiques.

L’énergie générée est équivalente à l’explosion d’environ 20 000 tonnes (20 kt) de TNT. Le champignon atomique s’élève jusqu’à 12 km d’altitude, allant jusqu’à éclipser un temps le soleil. L’onde de choc est ressentie à 160 km de distance.

Longtemps opposé à l’usage d’engins thermonucléaires à des fins militaires, Robert Oppenheimer finit par y voir une manière d’ “abréger” le conflit et d’ “épargner” la vie de milliers de soldats américains.

Cibles “stratégiques” et “réservées”

Fin avril 1945, soit près d’une semaine avant la capitulation de l’Allemagne, les américains définissent leurs critères quant au choix des cibles japonaises à privilégier. Ces villes doivent nécessairement être « de grandes zones urbaines d’au moins [5 kilomètres] de diamètre dans les régions les plus peuplées… entre les villes japonaises de Tokyo et Nagasaki… [qui] devaient avoir une haute valeur stratégique ». Dix-sept cibles sont alors envisagées, à savoir la baie de Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, Osaka, Kobe, Kyoto, Hiroshima, Kure, Yamata, Kokura, Shimosenka, Yamaguchi, Kumamoto, Fukuoka, Nagasaki et Sasebo.

Le 23 juillet, l’état-major retient cinq villes par ordre d’importance pour une première frappe nucléaire : Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura et Niigata.

Parmi les critères retenus dans le choix des cibles, figure celui de “villes réservées”, à savoir n’ayant encore jamais fait l’objet de bombardements. Ce critère élimine d’office Yokohama, la ville portuaire ayant été frappée quelques mois plus tôt par des engins incendiaires.

Quant à Kyoto, capitale ancestrale du Japon, elle ne doit son salut qu’au secrétaire à la guerre américain Henry Stimson lequel invoque des raisons stratégiques autant que sentimentales.

Ville jusqu’ici épargnée par les raids aériens américains, Hiroshima (290 000 résidents) est en revanche considérée comme une cible de première ordre en raison de la grande base militaire (43 000 soldats) située en son centre. Hiroshima dispose d’un autre atout, géographique celui-ci : les collines environnantes seraient à même de “concentrer” l’explosion, ce qui doit accroître considérablement sa puissance destructrice.

Ce même 23 juillet, le président américain reçoit une estimation de la disponibilité des bombes atomiques : Little Boy devrait être prête à être utilisée le 6 août, une deuxième bombe de type Fat Man d’ici le 24 août, trois devraient être disponibles en septembre, puis davantage chaque mois, pour atteindre sept, voire plus, d’ici décembre.

Le lendemain, le président Truman publie la déclaration de Potsdam, qui menace le Japon d’une « destruction rapide et totale » et exige la capitulation sans condition des forces armées japonaises.

Le même jour, l’état major américain ajoute une quatrième ville japonaise pour un prochain raid atomique : Nagasaki. Mais si la ville compte 9000 soldats et 240 000 résidents japonais, elle abrite également un camp de prisonniers de guerre (400 individus).

Nagasaki est pourtant considérée comme de moindre importance par rapport à Kokura, laquelle abritait alors l’une des plus grandes usines d’armement du Japon.

Cinq jours après la conférence de Potsdam, les japonais rejettent l’ultimatum du président Truman. Les Américains mettent alors leurs menaces à exécution.

Une intense boule de feu

Dans le plus grand secret, les américains ont acheminé les différentes pièces détachées des bombes par la voie navale. L’USS Indianapolis décharge ainsi l’ensemble du matériel sur l’île de Tinian, dans les îles Mariannes, dans l’ouest du Pacifique, territoire repris aux japonais pendant l’été 1944 et transformé en base aérienne géante.

Little Boy, bombe atomique composée d’uranium enrichi, est destinée à Hiroshima, septième ville de l’archipel nippon. L’avion B-29 baptisé Enola Gay, en hommage à la mère du pilote Paul Tibbets, doit alors parcourir sept heures de vol avant d’atteindre son point de largage.

Ce premier bombardement atomique de l’histoire, baptisé “Opération Centerboard I”, fixé au 1er août, est finalement repoussé en raison d’un typhon qui frappe cette région de l’ouest du Japon.

Le 4 août 1945, la mission de bombardement est approuvée par l’état major américain : ce sera le 6 août.

A 8h15, Little Boy “une bombe de la taille d’un ballon de football” explose à environ 600 mètres d’altitude dans un éclair foudroyant, libérant une puissance équivalente à 15.000 tonnes de TNT. La température au centre de l’explosion frôle les 4 000°C pendant un bref instant. Dans le ciel, surgit alors, selon les témoins incrédules, une “intense boule de feu”.

La ville d’Hiroshima est anéantie par l’explosion sur une zone de 12 km². Sur 76 000 bâtiments, 70 000 ont été endommagés ou détruits, dont 48 000 ont été entièrement rasés.

Les pertes humaines s’avèrent également considérables. Le ministère américain de l’Énergie a estimé qu’après cinq ans, le nombre de victimes de la tragédie s’élevait peut-être à 200 000 ou plus, tandis que selon la ville d’Hiroshima, 237 000 personnes ont été tuées directement ou indirectement par les effets de la bombe, notamment par des brûlures, des maladies dues aux radiations et des cancers.

A peine le président Truman a-t-il salué la réussite de l’opération que l’état-major décide le 7 août, depuis Guam, d’utiliser une deuxième bombe. Pour les Etats-Unis, il s’agit de démontrer le stock illimité de cette nouvelle arme et forcer le Japon à capituler sans condition.

La cible est cette fois-ci Kokura, une ville abritant l’une des usines d’armement les plus importantes du pays.

Mais au matin du 9 août, la visibilité est particulièrement mauvaise en raison de nuages, voire d’épaisses fumées. Or, comme pour Hiroshima, les pilotes ont ordre de ne pas se fier à leur radar mais de larguer à vue.

Le résultat ne se fait pas attendre : «Fat Man», bombe au plutonium, dont la puissance est encore plus destructrice que le premier engin (un équivalent de 21.000 tonnes de TNT), rate sa cible et est larguée au-dessus de la vallée industrielle de la ville de Nagasaki, à mi-chemin entre l’usine sidérurgique et d’armement Mitsubishi Steel and Arms Works au sud et l’usine d’armement Mitsubishi-Urakami Ordnance Works au nord.

Le rayon de destruction totale causé par l’explosion atomique dans cette ville portuaire de l’île japonaise de Kyushu s’étend sur près d’1,6 km. S’ensuivent une série d’incendies qui se propagent dans la partie nord de la ville jusqu’à 3,2 km au sud du point d’impact de la bombe. Les constructions de style traditionnel situées à proximité du point d’impact, avec charpentes en bois et panneaux de bois et de papier et toits en tuiles, sont entièrement rasées.

L’erreur de navigation a toutefois confiné l’explosion atomique à la vallée d’Urakami. Une grande partie de la ville a ainsi été épargnée par l’explosion.

Traumatisme vivace

Avec Hiroshima et Nagasaki, ce sont deux villes japonaises qui ont été pulvérisées, des familles sur plusieurs générations qui ont été traumatisées et des pluies empoisonnées qui ont contaminé les eaux de la ville pour un long moment.

Devant l’horreur de la situation, l’empereur Hirohito n’a pas d’autre choix que d’annoncer la reddition sans condition de l’empire le 15 août.

Vaincu, le Japon doit reconstruire un archipel en ruine et panser les plaies laissées par trois millions de morts. Si les Etats-Unis occupent le pays jusqu’en 1952, le Japon doit faire une croix sur toute guerre offensive envers ses voisins en vertu de sa constitution de 1947.

Depuis les évènements de 1945, chaque 6 août, la ville d’Hiroshima est le théâtre d’une grande cérémonie au Mémorial de la Paix, situé dans le centre-ville. A 8h15, heure exacte de la tragédie, les cloches des temples d’Hiroshima résonnent, tout comme les sirènes, tandis que les participants observent une minute de silence.

Le mémorial se situe au niveau du Dôme de Genbaku, le seul bâtiment resté debout malgré sa proximité avec le point d’impact.

Cette peur du feu nucléaire est ancrée dans les produits culturels japonais. En témoigne le lézard préhistorique géant Godzilla, autant métaphore cinématographique des Etats-Unis qu’allégorie de l’arme nucléaire. Ce triste produit des radiations atomiques apparaît sur grand écran en 1954. D’autres films d’animation ou animés comme Akira de Katsuhiro Ōtomo (1988) sont également imprégnés de ce traumatisme.

Lire aussi > L’économie italienne sous Mussolini : entre effondrement et dérive autoritaire

Photo à la Une : © Unsplash